> FocusUnimore > numero 62 – ottobre 2025

Editorial

The Research Observatory (OR), established at Unimore in 2019, supports the university’s governing bodies in monitoring and evaluating research activities, developing criteria and indicators comparable across disciplinary areas. While not a governing body itself, the OR collaborates with the Evaluation Unit and the University Quality Office, providing analyses and proposals aimed at improving scientific quality. Key contributions include the development of innovative tools for measuring scientific output (Figures of Merit), analysis of VQR results and publication practices, monitoring of PhD programmes in light of recent reforms, and increasing focus on Open Science and responsible research assessment (CoARA). The OR has established itself as a multidisciplinary structure capable of addressing the complexity of research, identifying strengths and weaknesses, and proposing solutions to enhance the quality, impact, and sustainability of the University’s scientific activities.

L’Osservatorio della Ricerca (OR) è stato istituito con DR 925/2019 il 19/12/2019 con il compito di elaborare e sottoporre agli OO.AA. proposte per la mappatura e per l’elaborazione dei criteri e degli indicatori di valutazione delle attività di ricerca che permettano anche il confronto tra diverse aree disciplinari, con riferimento alla progettualità, alle relazioni nazionali e internazionali e alla produzione scientifica.

L’OR non è un organo di governo, ma si relaziona con il Nucleo di Valutazione (NdV) e il Presidio della Qualità di Ateneo (PQA).

Per quanto riguarda la ricerca scientifica, il NdV è l’organo di Ateneo responsabile della verifica della qualità e dell’efficacia dell’attività di ricerca e del corretto utilizzo delle risorse. Il Nucleo valuta, inoltre, l’efficacia e l’efficienza dell’Amministrazione e assolve altresì le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) per quanto previsto dalla normativa nazionale. Il PQA è invece una struttura interna dell’Ateneo per la promozione della cultura della qualità nell’Ateneo; è anche di supporto alle strutture dell’Ateneo nella gestione dei processi per l’Assicurazione della Qualità (AQ). Il PQA ha anche il compito di verificare la congruità delle politiche per l’AQ della Ricerca nella regolazione dei flussi informativi trasversali a tutti i Dipartimenti e i Corsi di Dottorato per la gestione delle attività di Ricerca.

L’OR, quindi, interagisce con gli Organi di Governo, e anche con NdV e PQA, fornendo alcune analisi e proposte per il miglioramento della qualità scientifica dell’Ateneo.

L’OR è coordinato dal Delegato alla Ricerca ed è composto da docenti e ricercatori esperti nelle diverse Aree disciplinari CUN.

| Nome e Cognome | Area CUN | Descrizione |

| Cecilia Vernia | 1 | Scienze matematiche e informatiche |

| Marco Affronte | 2 | Scienze fisiche |

| Alfonso Pedone (fino 11/23) Carlo Augusto Bortolotti | 3 | Scienze chimiche |

| Stefano Lugli | 4 | Scienze della terra |

| Francesca Fanelli | 5 | Scienze biologiche |

| Marco Vinceti | 6 | Scienze mediche |

| Enrico Francia (fino 11/23) Maria Gullo | 7 | Scienze agrarie |

| Stefano Orlandini | 8 | Ingegneria civile |

| Paolo Pavan (fino 11/23) Diego Angeli | 9 | Ingegneria industriale |

| Laura Gavioli | 10 | Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche |

| Fulvio de Giorgi | 11a | Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche |

| Sandro Rubichi (fino 11/23) Loris Vezzali | 11b | Scienze psicologiche |

| Maria Cecilia Fregni | 12 | Scienze giuridiche |

| Graziella Bertocchi | 13a | Scienze economiche e statistiche |

| Silvia Grappi | 13b | Scienze economico – sociali |

| Claudio Baraldi | 14 | Scienze politiche e sociali |

La composizione dell’OR rispecchia la natura multidisciplinare dell’Ateneo, che a sua volta si riflette sui diversi modi di fare ricerca. Le diverse discipline hanno differenti vie di accesso a finanziamenti, stili [CP1] e formati di pubblicazione, tipi di relazione con altre sedi nazionali e internazionali. Le diversità arricchiscono ma rendono anche più complesso il lavoro, anche di analisi e proposta. L’esperienza nell’OR, con continui confronti e condivisioni, ha portato tutti/e i/le componenti a collaborare sempre in modo costruttivo e propositivo.

Tutti i documenti prodotti dall’OR sono consultabili su: https://or.unimore.it/documenti/

Essi includono, non limitati a, 8 Report (Report #1 sull’analisi SWOT delle Aree CUN UNIMORE, Report #2 e #8 sul monitoraggio della produzione scientifica UNIMORE, Report #3 e #6 sui corsi di Dottorato di Ricerca UNIMORE, Report #4 sulle politiche Open Science, Report #5 concernente il sondaggio post VQR15-19 sulle opinioni dei ricercatori UNIMORE, e Report #7 sul FAR UNIMORE).

Il primo lavoro dell’OR è stato quello di contribuire a espandere una conoscenza delle attività di ricerca nelle varie aree CUN, spesso presenti in diversi Dipartimenti dell’Ateneo. A tale scopo ogni singolo componente ha completato una analisi SWOT (Strength, Weakness, Opportunities and Threats / Punti di forza, Punti di debolezza, Opportunità, Minacce) in modi diversi e liberi: dall’analisi bibliometrica dettagliata, alle interviste e colloqui con colleghi di Area o con alcuni colleghi di riferimento. I risultati che sono stati condivisi non hanno valore documentale, ma sono serviti come punto di partenza per i lavori successivi.

Uno degli obiettivi principali dell’Osservatorio della Ricerca (OR) è monitorare la qualità della ricerca di Ateneo. Un monitoraggio il più possibile esauriente deve basarsi su indicatori che tengano conto della complessità delle attività di ricerca. Per la sintesi è invece necessario individuare strumenti di facile interpretazione.

Il primo obiettivo specifico è monitorare la produzione scientifica. Questo sarà poi integrato con il monitoraggio di altre componenti dell’attività di ricerca come, ad esempio, la progettualità, le collaborazioni scientifiche nazionali e internazionali.

In particolare, per la misurazione dei prodotti della ricerca, prevista anche da ANVUR e VQR, l’OR ha cercato di sintetizzare i diversi modelli di pubblicazione bibliometrici e non bibliometrici.

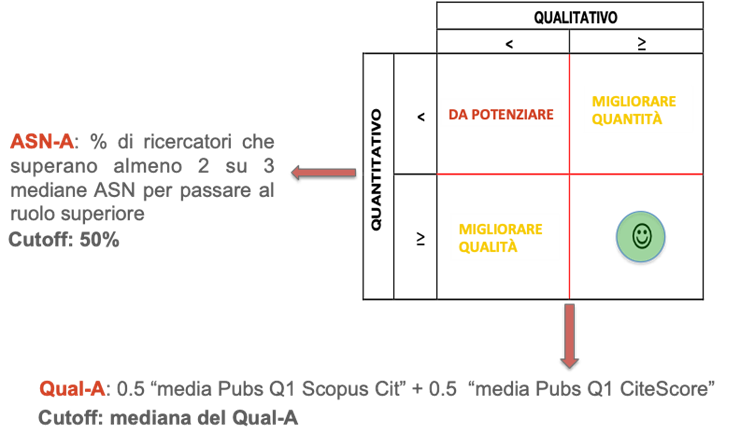

Quale comune strategia di analisi, l’OR propone l’utilizzo di Figure di Merito (Figure of Merit – FoM[CP2] ) basate su matrici 2×2 per confrontare la produzione scientifica di aggregazioni di ricercatori quali Aree, Dipartimenti e SSD UNIMORE nelle due dimensioni qualità e quantità. In tale matrice 2×2, gli elementi rappresentano il posizionamento delle aggregazioni rispetto ai valori soglia di due indicatori, uno relativo alla quantità/intensità e l’altro relativo alla qualità della produzione scientifica (Figura 1). L’impiego di indicatori comuni o Area-specifici determina l’estensione del confronto mediato dalla FoM. FoM basate su indicatori trasversali consentono confronti tra Aree, Dipartimenti, e SSD mentre FoM basate su indicatori Area-specifici consentono confronti al livello di aggregazioni intra-Area (es. SSD).

Esempio di FoM con gli indicatori quantitativo e qualitativo.

È stato prima definito l’indicatore quantitativo della produzione scientifica (ASN-A, Figura 1) trasversale alle Aree Bibliometriche (AB) e alle Aree non Bibliometriche (AnB).

Sulla base di estensive simulazioni sulle pubblicazioni UNIMORE relative al triennio 2015-18 è stato definito anche l’indicatore qualitativo per le AB (Qual-A, Figura 1). Per le AnB, caratterizzate da una produzione scientifica variegata e difficilmente classificabile, l’OR ha definito una serie di indicatori qualitativi, in parte differenziati tra AnB, e che in ogni caso non si prestano a confronti diretti tra AnB (Report #2).

Il metodo di analisi definito nel Report #2 è stato applicato all’analisi comparativa dei dataset di pubblicazioni UNIMORE relativi ai quinquenni 2015-19, 2016-20 e 2017-21, forniti dall’Ufficio Bibliometrico (UB). Novità di valore in tale analisi è stata la disponibilità degli indicatori calcolati su scala nazionale dal CINECA, che sono stati utilizzati come soglie o come fattori di normalizzazione degli indicatori UNIMORE. È stato quindi possibile utilizzare le FoM anche per le AnB, uniformando il sistema di monitoraggio per tutte le Aree UNIMORE. I risultati dell’analisi comparativa sono pubblicati nel Report #8. In generale, le mediane degli SSD UNIMORE e nazionale degli indici qualitativi selezionati sono confrontabili. Se si considerano SSD o Aree, si è osservato un trend tendenzialmente crescente della produzione di qualità dell’Ateneo dal quinquennio della precedente VQR al quinquennio 2017-21 rispetto alla produzione nazionale. Nel terzo quinquennio, che include due anni su cinque comuni alla VQR 2020-24, la maggior parte degli SSD e delle Aree mostra una migliore performance dei loro corrispettivi su scala nazionale. Entro la fine del sessennio dell’OR, il monitoraggio delle pubblicazioni UNIMORE sarà esteso al quinquennio 2020-24, consentendo di fare previsioni sulle performance degli SSD dipartimentali nella VQR appena conclusa.

Quando sono stati resi noti i risultati della VQR 15-19, l’OR ha fatto una analisi sia dei dati aggregati di Ateneo che di quelli delle singole Aree CUN. I risultati si trovano in rete.

È stata molto interessante anche l’analisi dei dati raccolti con un questionario preparato dall’UB sul punto di vista post-VQR dei ricercatori. La sezione dedicata allo stile di ricerca e pubblicazione ha messo in evidenza che gli articoli in rivista sono considerati molto importanti in tutte le discipline, bibliometriche e non bibliometriche. La sezione dedicata allo stile di condivisione dei risultati ha evidenziato che l’Open Access non è una consuetudine in UNIMORE, se non in qualche area scientifica. La sezione sullo stile di valutazione ha evidenziato come la peer-review ha modalità diverse nelle aree di ricerca e che nei processi di valutazione contano molto l’indicizzazione nelle banche dati, la reputazione della rivista/editore, gli indici citazionali e le collaborazioni internazionali.

Il questionario ha confermato che i criteri ANVUR hanno influenzato molto le strategie di pubblicazione, indirizzando la scelta verso riviste di prestigio (Q1 o fascia A). È stato molto interessante constatare che hanno anche influenzato i temi di ricerca, sfavorendo argomenti che non siano mainstream, favorendo, a volte, un certo conformismo accademico.

Come ultimo risultato, è stato evidenziato che quella dedicata alla ricerca è una percentuale non molto alta del tempo lavorativo, condizionato dall’attività didattica e dal carico amministrativo-burocratico. Un altro condizionamento importante è legato all’accessibilità a fondi di ricerca, essendo quelli locali (ad esempio il FAR) tra i più utilizzati, pur essendo multiple le fonti di finanziamento dei ricercatori UNIMORE. In sintesi, i ricercatori chiedono un significativo snellimento burocratico assieme a un maggior supporto tecnico-amministrativo anche per il fund-raising, per poter dedicare più tempo all’attività di ricerca.

Negli ultimi anni diversi fattori hanno contribuito a innescare un processo di rapido cambiamento dei corsi di Dottorato di Ricerca in Italia. Considerando a parte l’impatto della pandemia Covid19 sullo svolgimento e sugli inevitabili ritardi dei cicli attivi negli anni 2020-22, il Decreto Ministeriale 226 del dicembre 2021 ha introdotto diverse novità e rivisto alcuni criteri generali per l’accreditamento e la valutazione dei corsi di dottorato. ANVUR ha conseguentemente tradotto questi principi generali in indicatori specifici che ora ritroviamo in diversi ambiti: nella gestione degli accreditamenti dei corsi, nella VQR 2020-24, dove sono stati introdotti alcuni indicatori dedicati ai neodottori, e, più recentemente, nel modello AVA3 (Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento) per l’assicurazione della Qualità degli Atenei. Le azioni del PNRR dedicate ai dottorati, oltre a fornire il supporto economico per un numero elevato di borse di dottorato negli ultimi cicli, hanno introdotto e indirizzato nuove forme consortili di dottorato (Dottorati di Interesse Nazionale, DIN) e nuove tipologie di dottorato dedicate al trasferimento tecnologico e alla formazione di nuove competenze per l’industria e, novità, per la pubblica amministrazione. Questi processi sono tuttora in rapida evoluzione ma il loro impatto è sicuramente importante. La fine del PNRR avrà sicuramente un peso sulla programmazione dei cicli di Dottorato e richiede nuove strategie di Ateneo.

Complessivamente la risposta di UNIMORE a questi decreti ha visto un allargamento e una diversificazione dell’offerta con un aumento del numero e della tipologia di Corsi di Dottorato e anche delle borse di studio. Il numero di corsi di dottorato è passato da 12 + 3 interateneo nel XXXVII ciclo a 16 + 6 interateneo + 17 DIN nel XLI ciclo e il numero delle borse bandite da UNIMORE è passato da 154 a 267 per il XL ciclo (i dati per il XLI ciclo non sono ancora definitivi; non sono previsti fondi PNRR). Sebbene questi risultati siano da accogliere in maniera positiva, è chiaro che esiste un problema aperto sulla loro sostenibilità.

Nell’immediato, OR osserva che l’impegno per attuare i cicli di dottorato attivi sta richiedendo delle risorse aggiuntive molto importanti. Ad esempio, è stato fatto notare in più sedi che il moltiplicarsi di corsi e di borse comporta un carico amministrativo almeno due volte superiore alle precedenti edizioni. In maniera simile, l’obiettivo di aumentare il numero di studenti (dottorandi/e) provenienti da altre sedi o dall’estero richiede di investire sulle strutture di accoglienza (in primo luogo alloggi e mense).

Bisogna, infine, tener presente che l’estensione dei processi di monitoraggio di qualità ai corsi di dottorato e, più in generale, tutto il processo di accreditamento dei corsi, se da una parte impone il raggiungimento di un livello minimo di qualità, in molti altri casi costituisce un appesantimento notevole del lavoro dei coordinatori e limitazioni sulla partecipazione estesa di docenti e ricercatori ai Collegi e alle varie commissioni di dottorato.

Lavori in corso

L’OR ha alcuni lavori in corso, da chiudere prima del termine del suo mandato.

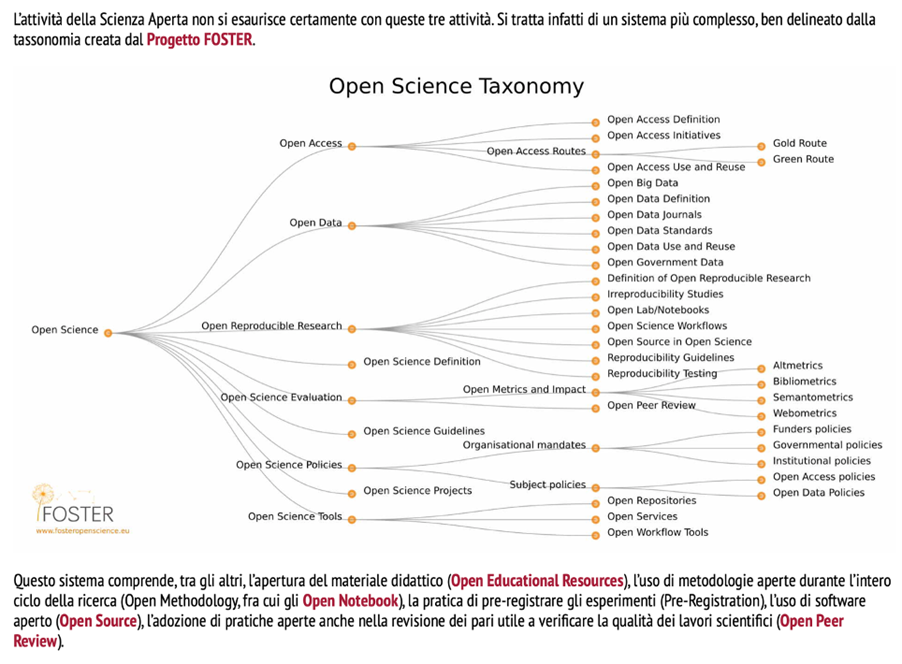

In particolare, l’analisi dell’Open Science in Ateneo e delle possibilità di rendere più diffuse tutte le attività che sono collegate: open access, open / fair data, …

È prevista anche l’estensione dell’analisi della produzione scientifica mediante FoM al quinquennio 2020-24 dell’ultima VQR. Dal confronto delle performance degli SSD dipartimentali nella VQR15-19, analizzate in parte nel Report #8, e quella del quinquennio 2020-24 si potranno approfondire le relazioni fra qualità della produzione scientifica degli SSD dipartimentali, ISPD e Dipartimenti di Eccellenza. L’OR sta anche interfacciandosi con colleghi Unimore che stanno utilizzando la teoria dei grafi per analizzare le relazioni scientifiche tra colleghi Unimore e con l’esterno.

Le nuove regole AVA3 ci chiedono di analizzare la produzione scientifica dei dottori di ricerca: l’OR intende rispondere alla richiesta ANVUR, ma anche cercare di avere una visione più completa delle attività svolte dai dottori di ricerca e degli sbocchi occupazionali che hanno avuto. Verranno coinvolti anche i Coordinatori di Dottorato e gli uffici interessati.

L’OR sta anche iniziando a ragionare su una possibile University Press, individuando obiettivi strategici, diverse modalità di attivazione, impegni economici e di personale, …

Con tutte le informazioni in possesso dell’OR, si pensa anche di proporre una revisione critica sull’utilizzo degli indicatori nella gestione delle risorse, possibilmente individuando un indicatore di qualità della produzione scientifica che evolva dall’indicatore ASN-A proposto all’Ateneo e usato in vario modo per tutte le assegnazioni premiali.

Ultima attività, anche se non ultima per importanza, è legata a CoARA (Coalition for Advancing Research Assessment). L’Ateneo partecipa a CoARA e ha attivato un gruppo di lavoro per la preparazione dell’Action Plan e per la programmazione delle attività richieste dalla appartenenza alla Coalizione. In particolare, gli obiettivi principali del Capitolo Nazionale di CoARA sono due: (i) consentire l’apprendimento reciproco, condividere le migliori pratiche e sensibilizzare la comunità nazionale sulle migliori pratiche e indicatori di valutazione responsabile; (ii) promuovere la discussione sulla revisione e lo sviluppo di criteri, strumenti e processi di valutazione per gli istituti di ricerca, i singoli ricercatori e i progetti.

Osservazioni conclusive

Nel corso di questi anni, Unimore si è arricchita di una nuova struttura, l’OR, che si è sviluppata ed è cresciuta nella consapevolezza di attuare una valutazione olistica della ricerca e di integrarsi con altre strutture e organi di governo. L’OR si è dotato di un efficiente strumento di analisi della qualità della produzione scientifica trasversale a tutte le Aree CUN. Tale sistema di monitoraggio rappresenta un utilissimo strumento per rilevare punti di debolezza e di forza nella produzione di qualità UNIMORE rispetto a quella nazionale.

L’estensione del monitoraggio della produzione scientifica ai Dottori di ricerca UNIMORE, l’implementazione di nuovi, o l’aggiornamento degli attuali algoritmi per la distribuzione delle risorse per la ricerca dell’Ateneo, l’analisi del fund raising e la promozione della politica dell’Open Science, concorreranno sinergicamente ad accrescere le potenzialità dell’OR di contribuire al miglioramento del prestigio scientifico dell’Ateneo.